1.教育の機会の保障

包括的性教育は、世界各国でその重要性が認識されつつあり、学校教育において様々な形でカリキュラム化されています。

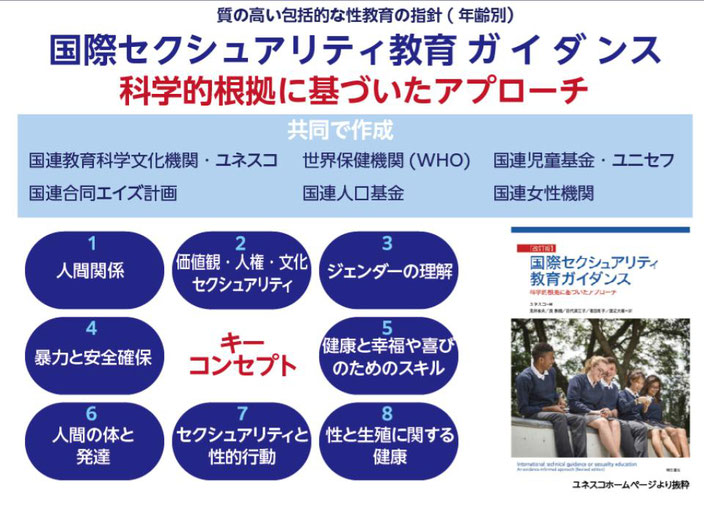

ユネスコの指針に基づき、思春期の発達、性と健康、人間関係、ジェンダー平等、権利と責任といったテーマを統合した教育が導入されています。

たとえば、オランダでは小学校から年齢に応じた性教育が義務化されており、オープンな対話を通じて身体の尊重や多様な性の在り方を学びます。

スウェーデンやドイツでも早期から包括的な内容を含む教育が行われ、科学的根拠に基づいた教材と教師の専門研修が整備されています。

一方、日本では家庭科や保健体育で一部内容が扱われていますが、ジェンダーや性的多様性への理解などは十分とは言えず、国際基準との差が指摘されています。

七尾養護学校の件以来、行われた性教育は問題なかったと裁判の判決がでた現時点でも性教育に対する誤解や偏見、さらには攻撃が繰り返されたため、学校現場ではタブー視され、科学的かつ人権に根差した教育が十分に行われてきませんでした。

『生命の安全教育』として性暴力対策でのみ現状進められているものの、『寝た子を起こす』と否定的な考えに基づく性教育の遅れを取り戻すには程遠い状況です。

こちらの<スライド1>はNPO法人ピルコンが作成した包括的性教育の概念図です。ピルコンは教室・自治体・家庭・オンラインなど多層的アプローチで人権・ジェンダー平等、同意を重視する国際基準に沿った包括的性教育の普及を推進し、日本社会に必要な変化の波を起こしております。こちらの概念図の中央にある思春期の心と体、生殖、避妊、性感染症は、いわゆる性教育とされてきた「性と生殖に関する健康」は包括的性教育の一部であり、私が今進めなくてはならないとお伝えしているのは、人権教育を基盤に、人間関係を含む幅広い内容を科学的根拠に基づいた教材で体系的に学ぶ包括的性教育です。

旭川市の中学2年生女子が性的ないじめを苦に自殺した事件の調査報告書でも、一番に挙げられたのが「包括的性教育」の必要性でした。

現在、性暴力、性感染症、性の多様性に関する課題が顕著化し、子どもたちが正確な知識や適切な判断力を持たないまま重大なリスクにさらされている現状を見過ごすことはできません。

こちらの<スライド2>国連教育科学文化機関(UNESCO)の『国際セクシュアリティ教育ガイダンス』を基に日本でも包括的性教育の制度化を進めることは急務です。

包括的性教育は人が幸福に生きるために必須の教育と考えます。

すべての子どもに誰ひとり取り残すことなく学校内外での性に関する正しい学びを保障するために、国に対しては「包括的性教育推進法」の制定を強く求めるとともに、千葉市でも包括的性教育を少しでも進めたいと思い、前回の2023年第一回定例会の一般質問に引き続き、今回はその後の状況について伺っていきます。

2.包括的性教育の周知

質問1-1

市民への包括的性教育の普及啓発について伺います。

答弁

(市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課)

市民への普及啓発を図るため、男女共同参画センターでは、昨年度、「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ講座」を開催したほか、年に2回発行している情報誌「みらい」への特集記事の掲載、展示コーナーにおける企画展など、包括的性教育に関する情報提供を行っております。

今後も、男女共同参画センターにおいて講座を開催するなど、引き続き、性や健康に関する知識の普及啓発に努めて参ります。

男女共同参画センターの情報誌で取り扱ったとのことは一歩前進ではありますが、関心のある一部の市民の目にしか留まらないのではないでしょうか。

さいたま市は、市の公式ウェブサイトで「包括的性教育」についての情報を提供しています。このページでは、インターネットの普及により子どもや若者が歪んだ性の情報にさらされる現状を踏まえ、責任ある選択をするための知識やスキルを学ぶことの重要性が強調されています。

また、<スライド2>に示しています「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」に基づく8つのキーコンセプト(人間関係、価値観・人権・文化・セクシュアリティ、ジェンダーの理解、暴力と安全確保、健康とウェルビーイング、身体と発達、セクシュアリティと性的行動、性と生殖に関する健康)についても紹介されています。

3.学校における包括的性教育

包括的性教育は庁内横断的に取り組む必要があるもので、学校教育の中だけで行うものではありません。

しかし、質問を行った2年前と状況は変わらず、千葉市としての包括的性教育に関しての全体像を把握し、政策を担当する部署はないことから、今回は学校現場における包括的性教育の実施状況を確認していきます。

質問1-2

学校教育における包括的性教育の実施状況について伺います。

答弁

(教育委員会学校教育部教育指導課)

(教育委員会学校教育部保健体育課)

(教育委員会教育総務部教育職員課)

本市では、理科で「人間のからだと発達」、保健体育科で「性と生殖に関する健康」、道徳科で「人間関係、価値観、人権」など、学習指導要領に基づき関連する学習を行っております。

また、子どもの権利や、生命(いのち)の尊さや素晴らしさ、自他ともに尊重される関係性、一人一人が大事な存在であることを自ら主体的に考えられるよう、「生命(いのち)の安全教育」を推進するなど、学校教育活動全体において取り組んでおります。

4.生命の安全教育について

包括的性教育の一部である『生命の安全教育』について伺います。

子どもたちが自分たちの心と身体を守るための力をつけるために、継続的に取り組むことが重要です。

2年前には国モデル事業として、外部講師による講演及び簡単なワークが含まれた講座を小中特別支援学校7校で児童生徒の様々な学年及び教員を対象に行われ、その効果を十分に感じたところです。

その後は外部講師ではなく、各クラスによる動画視聴をベースとした教職員による指導となっていると理解しておりますが、当時、子どもたちの生命の安全教育に関する理解度や定着度が落ちることを懸念し、継続的な調査をすることを提案し、アンケート調査の実施を検討するとのご答弁をいただいておりました。

質問1-3

2年前から継続している事業、取り組みを変えた事業や拡大している取り組みについて現状と課題についてお聞かせください。

答弁

(教育委員会教育総務部教育職員課)

毎年4月を生命(いのち)の安全教育月間として、全市立学校において、子どもの権利リーフレットなどを活用した授業や研修を実施しておりますが、令和5年度以降は、生命(いのち)の尊さや、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解するための動画視聴を取組に加えました。

児童生徒を対象に実施したアンケート調査では、子どもの権利条約という言葉の認知度について、「知っている」と回答した割合が令和4年度の39% に対して、昨年度は76% に増加しており、理解度や定着度が向上しているものの、第三者による校内の死角点検の実施や、児童生徒の相談対応後の状況把握などを課題と認識しております。

今後も、子ども達が生命(いのち)を大切にし、性暴力の加害者にも、被害者にも、傍観者にもならないための教育・啓発に取り組んで参ります。

令和6年度第1回千葉市児童生徒性暴力等防止対策検討委員会の会議資料<生命の安全教育月間の実施状況>によると、対象を限定してカリキュラム化されている

- 1年生対象の「水着で隠れた部分」の指導は92%、

- 3年生対象のCAP絵本の読み聞かせは75%、

- SNSの安全な利用、危険性の指導は90%

と高い実行率である一方、

- 文科省が公開している動画教材の活用は、中高生で36%

にとどまっている状況です。

実施率の向上を求めます。

また、そもそも動画視聴で理解が進むのか、その知識が子どもたちの行動変容となるのかが重要です。

外部講師による講座やワークショップに代わるものではないと申し上げておきます。

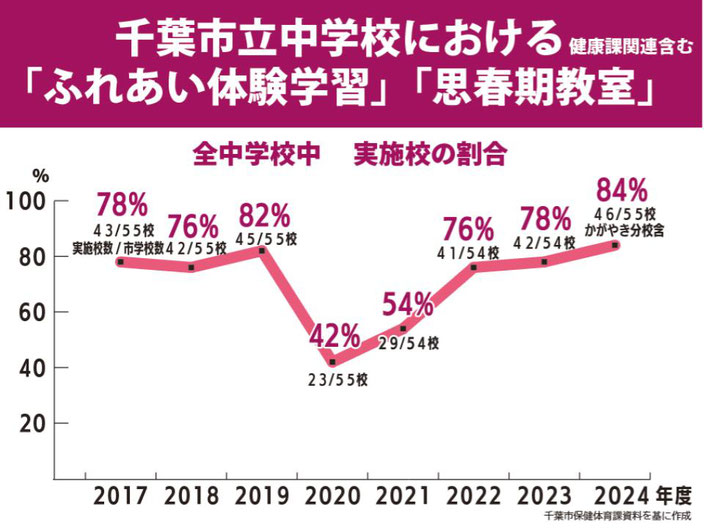

5.中学校における「思春期教室」「ふれあい体験学習」の実施状況について

中学校における「思春期教室」「ふれあい学習」の実施率の推移はこちらの〈スライド3〉をご覧ください。

コロナ禍でいったん減少したものの、近々では実施校数が増え、現在8割以上の中学校で実施されている重要な事業です。

これらは前回の答弁によると

「児童生徒が生命の尊重、性に関する知識、自他の心とからだの発達等について正しく理解することができる機会としてとらえており、今後も事業目的や開催方法について各校に周知し、必要に応じて各区健康課とも連携を図ってまいります」

とのご答弁をいただいていました。

質問1-4

これらの教室での外部講師の職種ごとの活用状況とその予算について、また各区健康課との連携状況について伺います。

答弁

(教育委員会学校教育部保健体育課) 令和6年度の市内中学校等での実施は46校であり、そのうち44校で助産師、看護師や保健師などの外部講師に講話をいただいております。

なお、講師謝金等の必要経費は、各学校への配付予算等から支出しております。

また、講座の実施にあたり、各区健康課から保健師の派遣を受けるほか、妊婦体験ジャケットを借用するなどの連携を進めております。

保健福祉局の「思春期保健対策事業」には幼児の心と体の発達についての講義や就学前の子どものための性教育ミニ講座、と保護者向けに行う事業と、中学校で「思春期教室」「ふれあい体験学習」があると伺っております。

先ほど教育委員会に実施校数や外部講師派遣等、予算を伺いましたが正式に事業化されている予算はない状況で各学校予算等、ここからは推測となりますが、その他PTAからの補助や教職員のツテで無報酬できていただいていることなどが考えられます。

6.若者向けの身体や性に関する相談窓口

包括的性教育の充実の一環で、10代20代の若者が、身体や性のことを気軽に相談できる体制を求めてきました。

質問1-5

若者向けの身体や性に関する相談窓口の現状について伺います。

答弁

(保健福祉局健康福祉部健康支援課) 本市では、助産師による女性のための健康相談のほか、各区こども家庭センターにおいて、若い世代から相談に対応しております。 また、千葉県では、思春期の児童・生徒、保護者を対象に、身体や成長、性やこころに関する悩みなどについて、助産師や心理士などの専門職が対応する「千葉県思春期オンライン相談」を今年度から開設しており、本市ホームページでも周知しております。 今後も、若い世代が相談しやすい体制づくりに努めて参ります。

7.性教育に関するガイドライン策定

前回の質問で、東京都の『性教育ガイドライン』のような指針を千葉県と協働して作成が必要と求めましたが、学習指導要領にそって適切に行っていくとのご答弁でした。

質問1-6

改めて生命の安全教育や思春期教室等も含め、包括的性教育としてのガイドラインの策定を求めたいと考えますがご見解を伺います。

答弁

(教育委員会学校教育部保健体育課) (教育委員会学校教育部教育指導課) 市立学校では、性に関する指導は学習指導要領に沿って児童生徒が性に関して正しく理解し適切に行動を取れるよう、文部科学省から示されている取組事例や手引きを活用し、引き続き、児童生徒の発達段階に応じた適切な指導に取り組んで参ります。

旭川市では包括的性教育の推進の第一歩として、「旭川市における性に関する指導について」と題するガイドラインを作成しております。

包括的な性教育についての説明や、現在の各教科の学習指導要領に国際セクシュアリティ教育ガイダンスに示されるキーコンセプトの発達段階におけるキーアイディアを当てはめ、『性に関する指導の視点』として、独自に設定した資料となっています。

内容が適切かは別として、教育委員会で新たに包括的性教育の視点でガイドラインが出されたことに敬意を表します。

千葉市でも、性暴力に関する事件が起きたことをきっかけとして、「生命の安全教育」の取り組みが進んだことは評価しているところですが、旭川市のような事件が起こる前に、性教育に関するガイドラインの策定を求めます。

最後に、これまでの質疑を通して以下要望を申し上げます。

一方、今すでに頑張って各学校で行っている思春期教室やふれあい体験学習の実施率は昨年度で84%であり、増加傾向です。 企画する養護教諭他、学校の努力で成り立つ状況とせず、事業に予算を付け確実に実施することを要望します。

保健師と養護教諭で連携して計画し、外部講師にも予算をつければ、すべての学校で実行できると考えます。

そのためには体系立てた包括的性教育のカリキュラムを学習指導要領、生命の安全教育含めて整理することも必要です。

包括的性教育に関する市民向けの周知啓発をさらに強化するとともに対象を市職員、教職員にも広げ、包括的性教育を一歩でも進めることを求めます。

エアコン設置後の教室環境について2

本市では、すべての公立小中学校においてエアコンが整備され、児童生徒の学習環境の改善が図られてきました。

これは地球温暖化に伴う夏季の異常高温や、気候変動の影響を考慮した重要な対策であり、一定の成果を挙げていると理解しています。

一方で、現場からは「エアコンが効きすぎて寒い」「エアコンを付けていても教室が暑すぎる」「先生に温度のことを言いづらい」といった声も少なからず寄せられており、環境に対する感じ方の個人差や、教室ごとの気流や温熱環境の偏りが明らかになっています。

千葉市ではエアコン設置時より『空調設備運用指針』を策定し、これにそって運用していると伺っておりますが、快適性は単に室温の数値だけで決まるものではありません。

例えば着衣状況、湿度、気流、さらには日射の影響など、さまざまな要因が重なって体感温度が決まります。エアコンの効果を最大限に活かすためには、こうした環境要因への多角的なアプローチが求められています。

特に今後は、省エネと快適性を両立する視点からの「断熱化」にも着目すべき時期にきているのではないでしょうか。そのような視点から質問を行ってまいります。

1.エアコンの利用について

質問2-1

エアコンの稼働期間及び教室の設定温度は何度と定めているか?また、エアコンの適切な利用のために学校で行っていることをお示しください。

答弁

(教育委員会学校教育部保健体育課) 指針では、エアコンの稼働期間は夏季が6月から9月、冬季が12月から3月を原則としております。また、夏季は25℃から28℃、冬季が18℃から20℃となるよう、各教室の状況に応じて設定温度を調整し運転することとしております。 エアコンの適切な利用については、児童生徒が快適に学習できるよう、温度の設定や座席の考慮、適切な換気、児童生徒の体調を踏まえ稼働期間を調整する等、学校長の判断により、状況に応じた運用を行っております。

指針はあるものの、実際の状況に応じて校長の判断で柔軟に利用していることを理解いたしました。

質問2-2

エアコンをより効果的に使用するためには空気循環が重要です。教室において、エアコンの効率的な使用のために対策していることについてお示しください。また、サーキュレーターを設置している市立学校はどのくらいありますか?

答弁

(教育委員会学校教育部保健体育課) 空気の循環のために、扇風機等をエアコンと併用して活用したり、外気熱を遮断するため、カーテンやブラインドを閉めたりして使用しております。なお、サーキュレーターは市立学校79校に設置し、活用しております。

コロナのころに補助金等でサーキュレーターを購入したと伺っておりますが、その設置数は小学校40校中学校30校と伺っておりました。

79校とのご答弁ですので、その差分は補助金等と関係なく学校予算やPTA等からの贈与もあったのではないでしょうか。

サーキュレーターと扇風機では本来利用の目的が違います。

サーキュレーターは空気を強く送り循環させることを目的としていますが、扇風機は人に風を当てて涼をとるものです。

効率的なエアコン利用のためにはサーキュレーターの設置をさらに進める必要があります。

79校の設置との答弁ですが、全教室に設置されているのは中学校10校、小学校10校と伺っています。

2.実態把握の必要性について

先ほど伺った扇風機やサーキュレーターの活用も、先生次第であり実際には付けていないと声もあります。

また、着衣での調整をしたくても、置き場がなく着たまま通学している児童もいるそうです。

暑い寒いと感じたことを伝えた際に、理不尽な指導も一部あり、伝えにくいとの声も聴きます。

質問2-3

教室環境の実態把握のため、定期的な温度や湿度のモニタリングと運用に関する子どもたちの声を聴く状況調査が必要と考えますがご見解を伺います。

答弁

(教育委員会学校教育部保健体育課)

各教室の温度や湿度は一様でないことから、教職員が日常的に児童生徒に体感を聴くことや、教室の温・湿度計の確認により、エアコンの設定温度を調整する等、指針に基づき、児童生徒の体調等に配慮した対応を行っております。

また、各学校において年に2回実施している空気環境検査では、学校薬剤師の指導・助言を得て、適切な温度や湿度、換気状況となるよう、教室環境の改善を図っております。

引き続き、これらの対応を行いながら、適切な教室環境の維持に努めて参ります。

3.断熱化について

エアコン設置に至った背景には、地球温暖化の影響により、気温が過度に上昇するようになったことが挙げられます。

日本にはもともと、風通しの良い家屋や生活の工夫によって、夏を涼しく過ごす文化がありましたが、現在の気候環境では、エアコンは必要不可欠な存在となっています。

さらに、住宅ではエアコンの設置に加えて、最近では外気との遮断が室内環境に大きく影響することから、断熱化基準が以前よりも厳しくなっており、断熱化された建物が当たり前となる社会へと移行しつつあります。

また大人が働く事務所は「事務所衛生基準規則」によって「18度以上、28度以下になるように努めなければならない」と定められている一方で、先ほどより基準とされている「学校環境衛生基準」では「18度以上、28度以下が “ 望ましい ” 」とあり、規則ではなく努力目標にとどまっていることから、現状のようなエアコンを設置しても30度を超える状況を受け入れるしかない状況です。

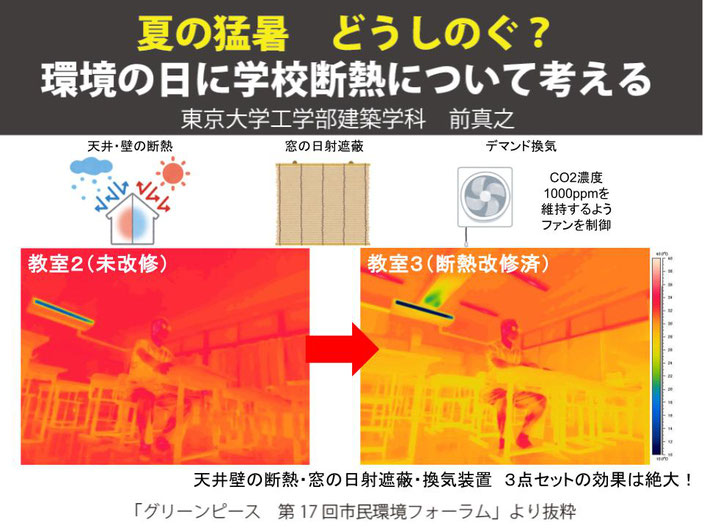

国際NGOグリーンピース・ジャパンの行った国内4都県における学校教室の夏期温熱環境調査によると、詳細は割愛しますが、調査期間中の28度以下の基準を満たしていない時間が、調査時間の半分以上に達することがわかっており、学習や健康に影響を及ぼす可能性があるとの報告もあります。 子どもたちが日々学ぶ環境としてエアコンのある教室環境が、現在の整備不十分なままであるのは非常に残念です。

子どもたちにも、快適かつ環境への配慮がなされた教室で学習させてあげたいと考えます。

質問2-4

学校における断熱に対する考え方を伺います。

答弁

児童生徒の熱中症対策や避難所としての環境整備の観点などから、現在、学校体育館への冷

暖房設備整備を計画的に進めているところです。

体育館は、教室と異なり、広い空間を有することから、より冷暖房効果を高める必要性があり、壁断熱工事や屋根カバー工法による断熱処理を併せて実施して参ります。

教室におきましては、既存建物への施工におけるコストなど様々な課題があり、現時点では実施に至っておりません。

教室における断熱化の取組みは、エアコンの使用効率を高め、CO₂排出量削減や光熱費削減にも寄与する、重要な省エネ対策として注目されています。

<スライド4>は昨年グリーンピース主催で行われた市民環境フォーラムで建築環境工学が専門の東京大学前真之准教授が「夏の猛暑どうしのぐ?環境の日に学校断熱について考える」とのテーマで発表された際の資料となります。

前准教授は、教室の断熱改修が子どもたちの健康を守るために急務であると強調し、2035年までに全ての教室を断熱改修することを提言しています。

さいたま市の小学校の最上階でおこなった計測では、設定17℃でエアコンをフル稼働させた教室の室温が35℃を超えていて、日射熱で高温になった屋根の熱で、天井の温度は42℃に達し、窓際の気温も非常に高くなっていたそうです、

スライドは断熱改修前と後ですが、改修前の温度は32~36℃を示しておりますが、天井の断熱、窓の日射遮蔽、換気装置3点セットでの効果は絶大であり、右の写真のように26~28℃まで下がるとのこと。これらの断熱改修は、エネルギー効率を高めることができ、冷房のコストを削減できるとして、次にエアコンを入れ替えるまでに、教室の断熱改修を進めることが重要であると強調しています。

他にも、長野県の上田高等学校や染谷丘高校では、NPO法人と協働して「教室断熱ワークショップ」を実施。生徒自らが断熱材の効果を体験し、教室の窓や壁の断熱改修に実際に取り組んでいます。

こうした活動は、環境教育の一環としても非常に有意義であり、自らの学習環境を改善するという主体的な学びにもつながっています。

また、千葉商科大学では竹内教授の指導のもと、大学生と中高生が連携して断熱効果の測定や提案を行う実践型授業が展開されています。

加えて、堺市や京都市など一部自治体では、教室に「遮熱・断熱カーテン」を導入し、簡易ながらも高い断熱効果を得ている事例もあります。

断熱化は建物全体を改修する大規模工事だけではなく、比較的コストを抑えた小規模な対策でも効果が認められています。

教室の温熱環境の改善は、教育環境だけでなく、脱炭素社会の実現という観点からも市として積極的に取り組むべき重要課題であると考えます。

このように、簡易な対策から本格的な改修まで、教育現場での断熱化の実践事例が各地で増えつつあります。

本市においても、特に最上階にある教室については、財政的制約を考慮しながら、段階的かつ教育的意義も踏まえた断熱化の検討を進めていくべきではないでしょうか。

千葉市は温暖化対策実行計画に基づき、CO2排出量削減に向け、様々な省エネ対策を進めていると認識しています。

質問2-5

千葉市は断熱化についてどのようにとらえ、今後、市有施設における断熱化の必要性についての認識はどうか?お答えください。

答弁

市民向けの窓の断熱改修にかかる助成枠も広げ、積極的に推進している状況の中、市施設への断熱化は財源の問題はあるが、今後検討の余地があると理解しました。

まず、教室環境の実態把握のため、温湿度の定期的なモニタリングを実施し、その結果を活用した運用改善を進めていただきたいと思います。

併せて、児童生徒が「暑い」「寒い」といった体感を声に出せるよう、定期的なアンケートや相談しやすい雰囲気づくりも必要です。

例えば、放送で気温の状況や着衣調整の声かけをするなど、小さな工夫から取り組むことが可能です。

次に、サーキュレーターの全校導入や断熱・遮熱カーテンの設置など、設備的な観点からも対応を進めていただきたいと思います。

そして、体育館の断熱化が進んでいることは評価しますが、それと並行して教室の断熱化も計画的に進めていく必要があります。

市は脱炭素先行地域に選ばれ、省エネとCO₂排出実質ゼロを目指す先進的な自治体として国からも注目されています。

教育現場においてもその理念を具現化することで、子どもたちが環境に優しい社会の実現を「体感」しながら学ぶことができます。

将来を担う子どもたちの学習環境を守るためにも、国への断熱改修に掛かる予算措置の拡充の要望を含め、断熱化に向けた前向きな検討を強く求めたいと思います。

学校給食における食品ロス対策について3

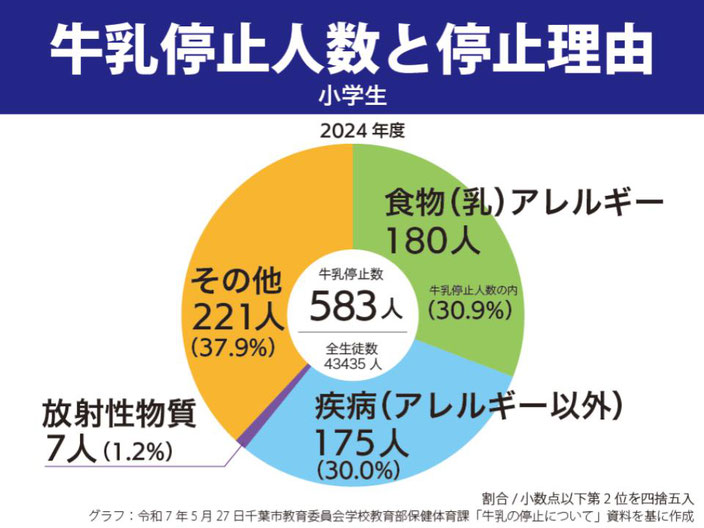

学校給食における食品ロスの中でも、牛乳の廃棄は特に大きな課題となっています。

子どもたちの嗜好や体質、健康状態によって飲まれずに残されることも多く、その量は決して見過ごせるものではありません。

教育的な観点のみならず、財政面・環境面においても、今後の改善が必要な重要な課題であると考え、牛乳のロス対策について以下質問させていただきます。

現状の牛乳廃棄量について事前にお伺いしました。

<スライド5>から、近年それほど廃棄量に変動はないものの、児童生徒数がへっている現状から考えると廃棄の割合が増えていることが考えられます。

昨年度には市内全体で約100トンもの牛乳が廃棄され、これは1日あたり約2,600本、つまり全児童生徒の約4%が手を付けずに廃棄された計算になります。

これらの廃棄に対して、処分費用が1200万円であることが以前、同僚議員の質問で言及されたのが2019年。その後の状況把握と対策など伺います。

質問3-1

まず初めに、現在の処分方法についてお示しください。

答弁

給食で残った牛乳は、学校ごとに専用のコンテナに保管しており、一か月に一度、区ごとに、回収業者が市内全校の牛乳を回収しております。

回収された牛乳は、別途処分契約を行っている事業者の運営する市内の処分場まで運搬され、産業廃棄物として処理されております。

いただいたご答弁は封を開けていない牛乳パックの処分についてであり、飲みかけについては別途、給食残渣と同様に事業系一般廃棄物として処理されていると伺っており、これについては別の機会に給食残渣について再度研究し、質問していきたいと考えております。 牛乳の廃棄に関する支出は、こちらの<スライド6>のとおり、2024年度は処分費が766万円、運搬費571万円を合わせ1337万円となっており、ここ数年横ばいです。

質問3-2

これほどの食品ロス、牛乳の廃棄に対しどのような対策をしているか?お答えください。

答弁

各学校において、栄養教職員等を中心として、食育の一環として指導を行っているところです。

食品ロスにかかる処分費用や環境に与える影響を学ぶ授業などにより、生産者への理解を深め、感謝の気持ちをはぐくむ授業のほか、校内へのポスター掲示や校内放送、「給食だより」を活用した呼びかけも行っております。

牛乳については、成長期の児童生徒の身体を作る上で必要なカルシウムやエネルギーを摂取するために重要な役割を担っておりますが、牛乳に限らず、給食を残さず食べることで必要な栄養素をバランス良く摂取できることなどを丁寧に説明することで、食品ロスの削減に努めているところです。

なお、アレルギー等の要因により、牛乳を摂取することができない児童生徒については、保護者からの申し出により、牛乳の提供を停止しており、不要な発注を行わないこととしております。

1.牛乳停止の手続きについて

牛乳停止の申請数はR6で小学生585件、中学生371件と伺っており、全体の約1.5%います。

また小学生における牛乳停止申請の理由は<スライド7>の通り、食物アレルギーが30.9%、アレルギー以外の疾病が30%、放射性物質1.2%、その他が37.9%となっております。

そこで伺います。

質問3-3

食物アレルギーやアレルギー以外の疾病の場合に診断書の提出は必要ですか?また「その他」の理由としてはどのようなものがあるかお示しください。

答弁

食物アレルギーの場合、主治医が記載した「学校生活管理指導票」にアレルギー品目等が記載されておりますが、アレルギー以外の疾病の場合には診断書は求めておりません。

なお、「その他」の理由としては、牛乳を飲むと腹痛を起こす、飲むと気持ちが悪くなるといった体質によるものや、農薬、抗生剤などが気になるというもの、宗教上の理由によるものなどがあります。

適切に情報を得て、停止申請書類を提出することで、飲まない児童生徒の分は発注されなくなるため、その分残渣が減ります。無駄な発注費用も処分費も削減されることとなり、二重に節約となります。

質問3-4

各学校における牛乳停止申請の周知の方法についてお示しください。

答弁

牛乳停止の手続きについては、市HPに案内及び届出書様式を掲載しております。

各学校においては、個々の児童生徒の牛乳の喫食状況を確認し、個別に対応しております。

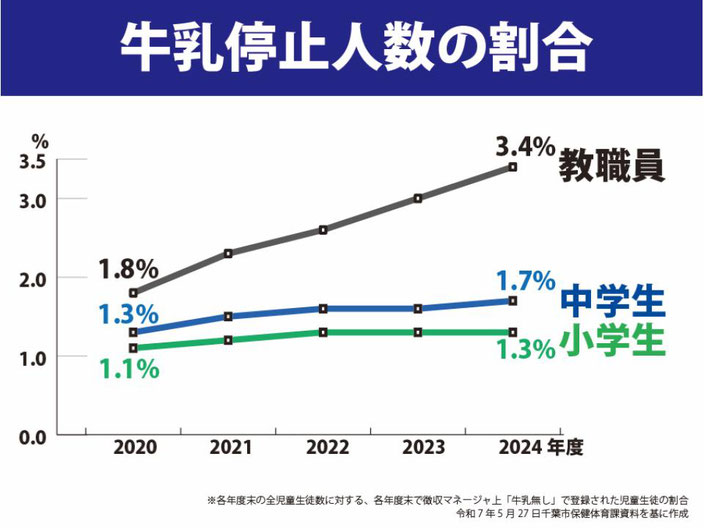

これまで5年間の小中学生及び教職員別で停止率の推移をみますとこちらの<グラフ8>の通り、1%台で推移していますが、教職員の停止率は昨年度3.4%となっております。 事前に停止状況を学校ごとに調べていただきましたが、学校差もかなりありました。600人を超える大規模校で1人しか停止されていない停止率でいうと0.2%の学校から、同じような大規模校で最大4.1%の停止率の学校もある状況です。

この制度は、アレルギー等に限らず、保護者の希望により牛乳の提供を事前に選べる仕組みで、「選択届出書」を全家庭に配布。

導入初年度には、提出件数が約2倍に増加し、同年度の牛乳廃棄量は前年比で1万本以上の削減となりました。

また、鎌ヶ谷市でも議員の提案により、全家庭への停止申請書の配布を行った結果、申請数が大幅に増加し、牛乳の飲み残し削減につながった事例があります。

千葉市でも、学校生活管理指導票の配布と同時に申請書を配布する、QRコードによる申請促進など、具体的な周知・制度整備を進めるべきと考えます。

アレルギーや疾病以外でも、体調不良や宗教など様々な理由で停止できることを保護者も子ども本人も知りません。

簡単に理由がチェックできるよう申請書の改善をしてはいかがでしょうか。

食品ロスを生まないよう求めます。